Revue historique: volume 4 numéro 4

Souvenirs d'un scolastique

Gens du pays

par André Mercure, o.m.i.

Vol. 4 - no 4, mai 1994

par André Mercure, o.m.i.

Vol. 4 - no 4, mai 1994

[«On ne meurt jamais tant qu'il reste

un gardien du Souvenir»

film T.V. Marciano

Vers l'Ouest canadien

Environ un mois avant mes premiers voeux, soit le 7 juillet 1942, un tragique évènement se produisait au camp de vacances des scolastiques oblats «La Blanche», au lac MacGregor, alors que six oblats se noyaient. Parmi eux, se trouvait un jeune scolastique, Pierre Landre-ville de St-Paul (Alberta), appartenant à la province oblate Alberta-Saskatche-wan. Vu l'abondance des vocations dans l'Est du Canada, le supérieur du scolasticat d'Ottawa, le révérend père Léo Deschatelets, songeait à envoyer un remplaçant dans l'Ouest canadien vu la pénurie de vocations. La Divine Providence avait certainement ses vues sur moi puisque de tous ceux qui ont été appelés au bureau du supérieur, j'ai été le seul à qui le père Deschatelets dit juste avant l'oraison du soir. «Allez à la chapelle, mon frère, et demandez-vous si le Christ a hésité à s'offrir sur la croix?»

Après l'oraison, je m'offrais pour aller dans l'Ouest. «N'en dites aucun mot à personne mais commencez à préparer vos valises. Je vais envoyer un télégramme au père Henri Routhier, o.m.i., provincial de la province oblate Alberta-Saskatchewan.» Comme nous logions quatre par chambre à ce moment-là,

j'ai dû subir plusieurs questions de mes confrères de chambre. Tous étaient certains que j'étais découragé et que je voulais tout quitter.

Le lendemain, j'ai passé l'avant-midi à aller visiter mon cousin, le

père Arthur Caron, de l'Université d'Ottawa pour lui apprendre la nouvelle. De retour au scolasticat pour le dîner, le père supérieur annonçait au début du repas que le frère André Mercure appartenait désormais à la province oblate Alberta-Saskatchewan et qu'il irait faire ses études philosophiques et théologiques au scolasticat du Sacré-Coeur de Lebret, Saskat-chewan. On m'accordait seulement trois jours dans ma famille vu que les classes étaient déjà commencées.

Alors que je jouissais de ces trois jours dans ma famille, un appel téléphonique venant du supérieur du scolasticat d'Ottawa m'invitait à écourter mon séjour d'une journée pour avoir la «chance» de voyager avec un père de l'Ouest, Jean Lessard, qui s'en retournait dans sa mission à Cochrane en Alberta. Après avoir visité ma mère qui faisait une fausse couche à l'hôpital et sur l'avis de mon père, qu'un désir d'un supérieur devait être considéré comme un ordre, j'ai décidé de partir immédiatement.

Toute la famille, y compris des oncles et des tantes, s'était rendue à la gare Windsor du Canadien Pacifique pour mon départ. Je me rappelle mon oncle et parrain, le curé Roméo Mercure, qui me disait avec beaucoup d'émotion en me serrant la main: «J'avais demandé au bon Dieu de faire de toi un prêtre; il me comble en m'envoyant un missionnaire.» Ce mot «missionnaire», je le vivais dans tout son vrai sens car je ne savais pas dans combien d'années je reviendrais. On m'aurait envoyé au Japon, en Chine ou en Afrique, il n'y aurait pas eu de différence pour moi; mon sacrifice était complet.

Le trajet entre le scolasticat et Ottawa a été sans incident. Arrivé à Ottawa, j'ai rencontré le père Jean Lessard, mon

supposé compagnon de voyage. Il m'a annoncé que nous ne voyagerions pas sur le même train car on avait séparé les voitures en sections touriste et première classe. J'avais la bonne fortune d'être dans la classe touriste alors que lui voyageait en première classe. Cependant, il m'a conduit à ma place. Tout était prêt pour la nuit: les grandes toiles brunes ne laissaient visible que le passage. «Tiens, me dit-il, tu couches là-haut. Je vais dire un mot au «porter-nègre» pour lui dire que tu ne parles pas l'anglais. Il s'occupera de toi. Bonsoir. Bon Voyage.»

Ici, il faut vous avouer que je n'avais jamais voyagé dans un train avec dortoir et salle à dîner et que ma connaissance de l'anglais était à peu près nulle. Aussi, après le départ du père Jean Lessard, mon premier problème était comment monter là-haut. Ne sachant pas comment demander l'escabeau en anglais, j'ai décidé de me débrouiller et j'ai fait un saut en m'aidant du lit d'en bas où hélas! était couchée une infirmière dont je ferais la connaissance le lendemain. Une fois rendu au deuxième, j'ai fermé les toiles et j'ai commencé à ranger mon chapeau, ma douillette, mon parapluie, mes boîtes de chocolat reçues à mon départ. Ne voulant pas déranger trop, j'ai décidé de me coucher tout habillé. Avant de partir, le père Lessard m'avait remis un dépliant au sujet du trajet en train de l'Est à l'Ouest. Je l'ai ouvert et pour la première fois, j'ai fait face à une cruelle réalité. Que vais-je faire durant ce long trajet de deux jours et de deux nuits? À ce moment, j'ai revu tous ceux et celles que j'avais laissés derrière moi surtout le groupe qui s'était rendu à la gare Windsor. Tous ceux et celles que j'avais embrassés ou à qui j'avais serré la main, qui avaient pleuré ou qui avaient la larme à l'oeil. Moi j'avais été ferme jusque-là. L'émotion me gagnait de plus en plus, et j'ai éclaté en sanglots. J'ai pris mon chapelet pour prier. C'est en égrenant quelques avés que je me suis endormis tout habillé.

Soudain, tout près de moi, une voix s'est faite entendre. «Good morning, vous lever, laver, déjeuner.» C'était le «porter-nègre» qui prenait soin de moi! Pas chanceux, voilà un nègre qui ne parle pas français! Je crois bien que ce sont les seuls mots qu'il connaissait. Lever, ça va bien. J'ai jeté un coup d'oeil dans l'allée et comme je n'ai vu personne, j'ai sauté en bas. Laver, quant à cette activité, je n'avais aucune idée où je pouvais me laver et je ne savais pas comment le demander en anglais. J'ai donc décidé d'attendre dans un siège vacant sur l'autre côté, face à mon lit, puisque je ne savais pas non plus où je pouvais manger. Les boîtes de chocolat reçues au départ ont apaisé mon appétit pour le déjeuner et le dîner.

Durant l'avant-midi, j'ai rencontré l'infirmière qui logeait au premier étage pour la nuit et sur la même banquette durant le jour. À force de signes et à l'aide de cartes géographiques, j'ai réussi à savoir qu'elle était infirmière, qu'elle avait accompagné un malade à Ottawa et

qu'elle s'en retournait à Calgary. Elle travaillait toute la journée à tricoter des mitaines pour les soldats. Chaque fois que la balle de laine tombait et roulait par terre, je me faisais galant et m'empressais de la ramasser.

L'après-midi, j'ai eu la grande surprise de voir le père Jean Lessard en face de moi. Je me demandais s'il tombait du ciel! Mais non, imaginez-vous que quelque part en Ontario, on avait regroupé les voitures de la section touriste et celles de la première classe. J'en avais des questions et des renseignements à lui demander. Il m'a amené à la voiture de la salle à manger, ce qu'il fit pour tous les repas d'ailleurs. Le restant de la journée, mon supposé compagnon de voyage occupait son siège en première classe et jouait au bridge.

À Winnipeg, on a annoncé en anglais qu'on séparait de nouveau les voitures de la section première classe et celles des touristes. Ainsi, mon train devait rester en gare seulement une demi-heure au lieu d'une heure tel que prévu. Le père Jean Lessard est venu à ma banquette pour m'inviter à le suivre. «J'ai le temps de te montrer un peu la grande ville de Winnipeg puisque la gare est en plein centre-ville. Quel a été mon étonnement de voir des gros édifices, presque des gratte-ciel de Montréal. Tout ce que je connaissais de l'Ouest, c'était à travers l'histoire de Louis Riel ou les récits et films des missionnaires oblats des réserves indiennes et esquimaudes. Après une petite promenade sur la rue Portage, nous revenions à la gare et nous nous dirigions vers notre train. Tout près de l'escalier qui conduisait sur le quai de la gare se tenait l'agent préposé au billet. Le père Lessard est passé et quand est arrivé mon tour, l'agent m'a enlevé mon billet pour le regarder de plus près puis m'a annoncé en anglais que mon train était parti depuis une demi-heure. Je me suis senti tout à fait désemparé et je ne cessais de répéter: «Good ticket ... Good ticket. Speak french ... Speak french.» On m'a rangé de côté pour laisser passer les autres personnes.

Une chance que le père Jean Lessard est revenu sur ses pas pour voir ce qui m'était arrivé. L'agent lui a expliqué que mon train était parti il y avait une demi-heure. Le père Lessard a demandé à l'agent s'il pouvait m'amener avec lui sur sa banquette puisque je ne me rendais qu'à Indian Head. Il lui a répondu affirmativement à condition que je paye la différence entre mon billet de touriste et celui de première classe. Il fallait faire ce transfert au guichet des billets. Comme le temps passait, nous avons traversé la gare en courant à l'aller et au retour pour me procurer un laissez-passer de première classe. On a eu la bonté d'attendre quelques minutes pour notre retour.

Aussitôt installé en première classe, le père Lessard m'a présenté ses compagnons de bridge et il a pris quelques minutes pour envoyer un télégramme sur l'autre train pour demander à l'infirmière de ramasser les objets qui m'appartenaient et de les descendre à Indian Head.

Un télégramme avait été envoyé d'Ottawa à Lebret pour annoncer la date et l'heure de mon arrivée. Le père économe, accompagné de quelques jeunes pères, s'était rendu me rencontrer en automobile. À l'arrivée du train, ils n'ont reçu que le chapeau, la douillette, le parapluie, les boîtes de chocolats, etc. mais pas de frère Mercure! «Il a manqué son train à Winnipeg» d'expliquer l'agent de la gare d'Indian Head. «Peut-être

réussira-t-il à prendre un autre train dans une heure ou deux!» Les pères ont décidé de se rendre au centre-ville pour souper dans un restaurant et revenir dans une heure.

Pendant ce temps, le train de première classe filait à toute allure et n'arrêtait pas aux petites gares. Le trajet entre Winnipeg et Indian Head s'est donc fait rapidement. On est venu me prévenir d'être prêt et de me tenir à la portière car le train ne ferait que ralentir pour me laisser une chance de débarquer à Indian Head.

À Indian Head, il n'y avait personne pour me rencontrer. Quand je me suis retrouvé seul encore une fois, je me suis mis à arpenter le quai de la gare en jonglant à ce que j'allais devenir dans cette immensité inconnue. Puis je me suis efforcé à demander à l'agent de la gare de téléphoner au scolasticat pour qu'on revienne me chercher puisque j'avais manqué le rendez-vous. Comme j'allais entrer dans la gare, j'ai aperçu une automobile stationnée à droite de la gare et j'ai vu quelques collets romains. «Ça y est! Me voilà sauvé.» Les pères se sont empressés à me serrer la main et à me souhaiter la bienvenue.

Au scolasticat, j'ai rencontré le père Philippe Scheffer, supérieur et quelques autres pères. Puis c'était la rencontre des anciens du Juniorat de Chambly, les pères Frappier, Gélinas, ainsi que mon confrère de noviciat, le père Henri-Paul Lyonnais. Ils m'ont accompagné au réfectoire pour mon souper que les bonnes religieuses, les Chamoinesses des Saintes-Plaies, m'avaient préparé. Après une bonne conversation, on m'a indiqué ma chambre car je n'avais guère dormi les deux dernières nuits. Hélas! je n'avais aucune valise. Elles étaient égarées quelque part dans l'Ouest. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elles sont arrivées de Régina. Ce qui faisait dire aux scolastiques: «Le frère Mercure est arrivé au scolasticat morceau par morceau!»

Le lendemain de mon arrivée, au déjeuner, le père supérieur m'a souhaité la bienvenue et m'a donné «Deo Graties», c'est-à-dire en terme clérical que tous pouvaient converser car les repas se prenaient en silence avec lecture. Je me suis aperçu que tout autour de moi on parlait en anglais. J'étais exempt des classes pour la première journée afin de récupérer un peu des fatigues du voyage. Les lectures et les prières aux repas du midi et du soir ont été en anglais. On m'avait assuré à Ottawa que c'était un scolasticat de langue française. Quelle déception!

Heureusement, après le souper, un grand frère de plus de six pieds est venu vers moi et m'a invité à aller prendre une promenade avec lui sur les terrains autour du scolasticat. Il m'a félicité d'abord d'avoir eu la générosité de venir dans l'Ouest et m'a remercié de ce sacrifice que j'avais dû faire de laisser ma famille et ma province pour venir travailler dans l'Ouest. Lui, il était un cowboy de l'Ouest, né à Morinville, Alberta. Il avait fait ses études au Juniorat Saint-Jean à Edmonton. Le frère Edmond Douziech était donc ce soir-là celui qui m'a réconforté et m'a appris que le mercredi et le samedi, le règlement du scolasticat invitait tous les frères et pères à se parler en anglais pour aider particulièrement ceux qui venaient du Québec ou des centres français de l'Ouest.

Les premiers jours et mois ont été assez difficiles. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le supérieur d'Ottawa, le père Deschatelets avait voulu m'envoyer tout de suite dans l'Ouest. «C'est plus facile de s'adapter quand on est jeune et surtout en faisant tes études philosophiques et théologiques là-bas.»

Il m'a fallu m'adapter au climat. Un climat très sec avec des vents fréquents.

Un calme et une tranquilité surprenante pour un gars de ville! Ce qui faisait dire à notre superieur: «Lebret ... c'est nous autres.» Mais je manquais l'activité des grandes villes. Imaginez un scolasticat sur le bord d'un lac autour de quelques petites habitations métis. Il me fallait aussi m'adapter au groupe de l'Ouest presque tous descendants de fermiers. J'ai donc dû aller travailler avec les autres au jardinage, à la ferme. C'est ainsi que j'ai appris à mettre en quintaux (stocker), ramasser les patates, etc... La mentalité de l'Ouest étant si différente de celle de l'Est, je ne pouvais pas éviter certains conflits surtout avec mon tempérament!

Un premier retour dans l'Est

Un mal de pied que j'avais contracté durant ma première année de Juniorat m'a obligé à faire plusieurs séjours à l'hôpital des Soeurs Grises de Régina. Durant le court séjour passé au scolasticat d'Ottawa, j'avais suivi des traitements pour mon pied d'un docteur italien. À l'été 1943, le père supérieur a décidé de m'envoyer à Ottawa pour prendre des traitements de ce docteur. Hélas! arrivé à Ottawa, j'ai appris que le docteur italien s'était fait incarcéré comme espion. On m'a recommandé un docteur spécialiste des pieds à Montréal. Cela faisait bien

mon affaire car j'aurais la chance de rester dans ma famille. Mais il y avait à la maison provinciale à Saint-Pierre de Montréal, le vicaire-général de la congrégation des Oblats, le très révérend père Anthème Desnoyers.

Dès mon arrivée à la maison provinciale, il m'a questionné et a appris pourquoi j'étais à Montréal. «Comme jeune scolastique, me dit-il, vous resterez ici. Vous servirez ma messe tous les matins à 6h30 et de temps en temps, je vous permettrai d'aller prendre le dîner dans votre famille mais pas le souper!» À la paroisse Saint-Pierre, il y avait la récitation du chapelet et la prière du soir. Cela rendait bien service aux vicaires de se faire remplacer par le frère Mercure.

Les traitements ont été efficaces car je suis revenu à Lebret guéri pour commencer les classes en septembre.

Au cours de ces mois d'automne 1943, j'ai eu de violents et fréquents maux de tête qui m'ont empêché d'étudier. On m'a classé dans ce qu'on appelait au scolasticat, «Les brûlés». Ces «brûlés» devaient travailler avec les frères coadjuteurs à la ferme et à l'étable. J'ai dû tout apprendre: atteler tout seul les chevaux, «Major et Nelly», traire les vaches, nettoyer l'étable, nourrir les animaux, aller chercher le courrier au village de Lebret avec la «cabousse» en traversant sur le lac gelé, charroyer de grosses charges de foin de la ferme Péalopra au scolasticat, une distance d'une douzaine de milles.

Il y avait dans la province oblate du Manitoba, le père Louis Péalopra. Il avait quatre frères et une soeur célibataires. Ils avaient une belle grande ferme qu'ils avaient donné aux Oblats à la condition qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur mort. J'ai eu le privilège de coucher et de loger plusieurs fois dans leur maison: un vrai monastère avec comme prieur le plus vieux de la famille, Henri.

Durant ce temps de maladie, j'ai changé de directeur spirituel. J'ai laissé le père Blanchette pour prendre le père Tourigny qui était infirmier et s'occupait beaucoup de moi. Cette vie toute nouvelle pour moi me plaisait. Je passais mes journées entières avec les frères coadjuteurs. Aussi, j'ai écrit au père Henri Routhier, mon provincial, pour lui demander la permission de joindre les frères coadjuteurs pour le 19 mars, fête de saint Joseph. Comme réponse, j'ai reçu l'invitation de me rendre tout de suite à Edmonton.

Le Juniorat Saint-Jean

Le père Jean Patoine, supérieur du Juniorat Saint-Jean, est venu me chercher à la gare d'Edmonton et m'a amené à la maison provinciale. Le père Routhier m'a donné un grand crucifix d'un père oblat décédé et m'a dit: «Le collège des Jésuites vient de fermer ses portes et plusieurs élèves se sont dirigés vers le Juniorat Saint-Jean. Le personnel du Juniorat a besoin d'aide. Vous allez essayer d'enseigner le français et le

catéchisme aux grades 7 et 8 et vous ferez de la surveillance au dortoir et en récréation. Je vous donne ce crucifix pour vous distinguer des quatre frères scolastiques (Fortier, Canuel, Commandeur, Van Hecke) qui, pour éviter la conscription, ont déjà fait leur noviciat mais n'ont pas terminé leurs études secondaires.» C'est ainsi que me voilà, jeune scolastique, faisant partie du personnel enseignant jusqu'en juillet 1944. En effet, en raison des récoltes tardives de l'automne 1943, le système scolaire avait retardé la rentrée des classes. Nous avons donc dû terminer les classes la deuxième semaine de juillet.

Me voilà donc professeur et surveillant de récréation et de dortoir. Un professeur m'avait mis en garde en me donnant des conseils. «Établis ton autorité dès le début. Les élèves vont t'essayer et tu peux vite perdre le contrôle. Il ne faut pas te faire passer pour un bon diable au début. Sois sévère et strict. Ne leur laisse pas un pouce car ils vont prendre un pied, une verge!»

Fort de ces conseils, j'ai été présenté par le père Patoine aux élèves des grades 7 et 8. Ce dernier leur a dit que je faisais partie du personnel, qu'on devait m'appeler frère Mercure et qu'on devait me respecter. Je me rappelle encore la première classe. Pour avoir l'air plus sévère, j'avais négligé de me raser et j'avais pris un air bien sérieux. Voulant faire une liste des élèves et connaître leur place en classe, j'ai commencé à leur demander leur nom. Soudain un jeune s'est nommé «Lyle Courtepatte».

Je suis resté un peu surpris et croyant n'avoir pas bien entendu, je l'ai fait répéter. Mais un beau fin de la classe s'est empressé de crier: «Short leg», suivi d'un éclat de rire général. Je suis resté sérieux et fermement j'ai ajouté: «Ici en classe, c'est moi qui fais les farces!» Mon autorité était établie.

Je n'ai pas tardé à aimer mes jeunes et à aimer mon travail. Ce contact avec les jeunes, je l'avais rêvé en aspirant même devenir un fils de Don Bosco, l'apôtre des jeunes dans la communauté de religieux qu'il avait fondée, les Salésiens. Je m'attachais à mes élèves et je commençais même à faire de la direction spirituelle. Je ressentais davantage la nécessité d'être prêtre pour leur donner la miséricorde de Dieu par le sacrement de pénitence. De plus, j'aimais me mêler avec les quatre jeunes scolastiques qui sont devenus pour moi de bons amis. J'ai eu le bonheur de passer la journée de Pâques dans la famille du frère Arthur Van Hecke à Villeneuve, une famille de Belges.

Du scolasticat, je recevais assez régulièrement de gentilles lettres d'un frère ami, Fernand Champagne, un autre frère natif de l'Ouest, plus précisément de Morinville. Je me rappelle encore combien une lettre remplie de nouvelles, d'humour, d'encouragement m'a fait du bien durant ces mois. Véritable régence d'un scolastique jésuite! Dommage que je n'ai pas gardé ces petits chef d'oeuvre épistolaires! Par ailleurs, je répondais à Fernand et lui racontais toutes mes expériences.

Les classes terminées, Le père provincial m'envoyait comme surveillant-animateur des camps de jeunes de la ville d'Edmonton au lac Sainte-Anne. Ces camps étaient organisés par les Chevaliers de Colomb de la ville d'Edmonton avec l'aide des paroisses. Un autre «brulé», le frère Edmond Douziech, qui était en repos à l'école indienne Blue Quills de Saint-Paul, a été invité également par le père Provincial à ces camps de jeunes. J'étais bien heureux de retrouver ce bon frère qui m'avait si bien acceuilli lors de mon arrivée dans l'Ouest. Nous sommes vite devenus de bons amis et nous nous appellions «Vieille Branche» ou «les deux Branches».

Retour aux études à Lebret

Sur l'invitation du provincial, j'ai décidé d'essayer de nouveau à poursuivre mes études à Lebret en reprenant ma deuxième année de philosophie. J'avais beaucoup de difficulté avec les classes de philosophie en latin du père Albert Blanchette. Pour me distraire un peu de cette pression, j'ai commencé à composer des petites pièces en français pour présenter au scolasticat. Pour ces soirées, nous invitions les religieuses du village de Lebret (les Soeurs Grises et les Soeurs de la Mission), les soeurs du scolasticat, les Chamoinesses des Saintes-Plaies, ainsi que les pères et les frères de l'école indienne et de la paroisse.

Ma première pièce s'intitulait les «Miettes». Je présentais le conflit entre un vicaire et son curé au sujet des nouvelles organisations, les coopéra-tives et le cercle local de l'A.C.F.C.

Le curé avait bien du mérite d'avoir été un pionnier dans la parois-se en bâtis-sant l'église, le couvent des Soeurs, l'école et la salle pa-roissiale mais il ne croyait pas à toutes les réunions auxquelles le vicaire participait. Je me rappelle toujours d'un curé bien typique à l'église paroissiale de Lebret. Je m'en étais servi comme modèle et j'avais même emprunté de ses expressions. Au milieu de la pièce, il s'est reconnu dans le personnage et s'est écrié: «Mon mardi Mercure!»

Puis il y a eu une comédie, «Le Vilain Mirell», une pièce bâtie sur un conte du Moyen-Âge.

Ensuite, je me suis attaqué à l'histoire de l'arrivée des Oblats dans l'Ouest canadien pour fêter le centenaire de leur arrivée à Saint-Boniface. Ce fut un travail de plusieurs jours de lecture, de documentation et de rédaction. J'avais la chance d'être encouragé par le père Irénée Tourigny, professeur de théologie; il corrigeait même mes textes. Cette pièce a été présentée pour la première fois le 17 février 1945. Le père supérieur m'a invité à la raccourcir et à la présenter de nouveau le 24 mai, fête du centenaire de l'arrivée des Oblats en Saskatchewan. Pour cette occasion, nous avions réunis les deux fanfares, celle de l'école indienne et celle du scolasticat dirigées respectivement par les pères Paul Piché et Irénée Tourigny. Je me rappelle, je jouais de l'alto.

Cette fois, en assistant aux fêtes, le père Majorique Lavigne, provincial du Manitoba, m'a fait venir à sa chambre et m'a invité à retravailler ma pièce pour la réduire à une heure et demie et de la présenter à la clôture des fêtes du centenaire à Saint-Boniface le 1er juillet, devant le cardinal Villeneuve et une vingtaine d'évêques venant de toutes les provinces canadiennes. Il m'a même

invité à prendre cette fois le rôle de Mgr de Mazenod. Me voilà donc compositeur, comédien et metteur en scène. J'avais le choix de mes comédiens parmi les scolastiques et afin d'éviter les dépenses, plusieurs avaient deux rôles à jouer. C'était toute une récompense! Imaginez-vous! Nous allions aller à Saint-Boniface pour environ quinze jours et demeuré au Juniorat des Oblats à Saint-Boniface, Manitoba sur la rue Provencher. J'avais écrit à plusieurs évêques pour emprunter calottes et ceinturons rouges, L'archevêque de Saint-Boniface, Son Excellence Mgr. Béliveau, m'avait même prêté sa croix pectorale pour toute la pièce. Après la pièce, le cardinal Villeneuve est venu sur la scène pour nous féliciter. Quel honneur!

Nous avons été invités par plusieurs curés pour jouer notre pièce dans leur paroisse. Le père supérieur nous a seulement permis d'aller dans la paroisse Ste-Agathe à quelques kilomètres de Winnipeg.

Catéchisme d'été

L'été, il fallait enseigner le catéchisme dans les paroisses et missions ici et là en Saskatchewan. Nous allions, deux par deux la plupart du temps, pour enseigner le catéchisme entre quinze jours et trois semaines. Nous préparions les jeunes à leur première communion ou à la confirmation. Nous enseignions tous les jours de 9 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Il fallait bien se préparer y compris des jeux de toutes sortes pour occuper cette petite marmaille. Nous demeurions dans le presbytère, dans une petite salle ou dans les familles.

Comme je ne connaissais pas encore beaucoup l'anglais, on m'a envoyé, le 19 juin 1947, dans une paroisse de Belges français à Saint-Maurice de Bellegarde. Un beau vieux curé, Mgr Jules Bois, occupait cette cure et il avait comme ménagère, une vieille anglaise d'Angleterre qui parlait français, Mme Davis. Mon premier compagnon a été le bon frère Edmond Douziech, «la bonne vieille branche».

Le samedi, puisque nous n'avions pas de classe, j'allais aider avec les catéchistes de Storthoaks où enseignaient les frères Philippe Roy et Jos Allaire. À leur demande, j'en-seignais les 6e et 9e commandements! Avec Mgr Bois, nous visitions les familles (spécialement la nombreuse famille Lévesque à qui Mgr aidait matériellement) et les malades (par exemple les Paulhus qui ont fait bien des séjours au Sanitorium à Fort Qu'Appelle). L'année suivante, je suis allé enseigner le catéchisme au même endroit avec le frère Léonard Charron.

De ces sessions de catéchisme à Saint-Maurice, je me rappelle surtout le contact avec des jeunes. Il fallait bien se préparer au scolasticat d'abord. J'avais même fait des Bingos sur le catéchisme, sur la liturgie. Au lieu des lettres B I N G O j'avais fait des cartes avec le même nombre de lettres, M A R I E. Moi, je donnais les questions, les réponses étaient écrites sur les cartes. Quand on avait complété une ligne verticale ou transversal, on criait : MARIE au lieu de crier BINGO. Pour bien expliquer la sainte messe, j'apportais en classe tous les objets nécessaires à la célébration de l'Eucharistie: vêtements, livres, vases... J'habillais un jeune avec les vêtements et je donnais les explications. Nous avions aussi organisé un chapelet vivant à la Grotte de Notre Dame de Lourdes.

Quant aux jeux, il y en avait pour l'extérieur et pour l'intérieur en cas de pluie. J'avais demandé aux jeunes de ramasser tous les vieux pneus qu'ils pouvaient trouver. Ainsi j'avais pu organiser des courses en faisant rouler les pneus avec leurs mains comme j'avais déjà vu faire un jeune. Imaginez toute une armée de jeunes, en ligne avec leur pneu, qui attendaient le signal du départ et, après, tout le plaisir qu'ils avaient de parcourir la distance demandée.

Avant d'aller à Saint-Maurice de Bellegarde, les scolastiques nous avertissaient des maigres repas que préparait la ménagère du curé. On nous donnait même de l'argent pour aller au magasin du village acheter de la nourriture pour supplier à ce qui nous manquait. J'entends encore la voix de Mgr Bois qui nous criait près de l'escalier: «Messieurs, à table». À table, il y avait de la salade du jardin, des fraises, des framboises toujours sans ingrédients ou sans lait, ni crème, ni sucre. «Il faut manger ces aliments comme le Bon Dieu nous les donne». De plus, la quantité des

aliments faisait défaut. Ainsi que le lait. Et pourtant, il y avait tout près du presbytère, une belle vache que Madame David allait traire deux fois par jour.

Toujours bien espiègle comme des jeunes scolastiques, nous décidions un jour, le frère Charron et moi, d'aller traire cette vache vers quatre heures du matin, de mettre le lait dans une bouteille que nous irions cacher dans un trou dans la terre. Ainsi il serait au frais jusqu'après notre classe. C'était tout un problème. Il fallait descendre l'escalier qui débouchait presqu'à la porte de la chambre du curé, ouvrir la porte du presbytère, aller chercher la vache qui ne cessait de beugler, surprise d'être dérangée à cette heure. Nous étions fiers d'avoir réussi notre exploit et surtout de boire du bon lait dans notre chambre après la classe à quatre heures de l'après-midi.

À l'été 1947, le père supérieur a décidé de m'envoyer à la mission hongroise de Saint-Elizabeth, tout près de Lestock, Saskatchewan. Il y avait un prêtre du clergé diocésain de Regina, Father O'Reilly qui desservait une douzaine de missions. On m'a envoyé à cette mission hongroise avec un jeune scolastique originaire du Manitoba, le frère Laurent Alarie qui parlait couramment l'anglais.

Vie au scolasticat

La vie au scolasticat était réglementée comme tous les séminaires de cette époque. Lever vers 5h10 ou 5h20 suivi de la prière du matin, de la méditation d'une demi-heure, de la messe et du déjeuner. Les classes se donnaient le matin de 8h30 à 11h30. Il y avait un quart d'heure pour les travaux manuels qui consistaient à nettoyer les toilettes, balayer les corridors et salles, etc. À 11h45, c'était l'examen particulier à la chapelle. Dîner à midi, suivi de la récréation. Après cette récréation, il y avait une sieste d'une demi-heure. Je ne pouvais pas m'astreindre à cet exercice. J'avais peur de prendre cette habitude de me coucher après les repas et de ne pas bien dormir le soir. En un mot, je trouvais cela du temps perdu. J'ai demandé la permission au supérieur de m'en exclure. Permission accordée à condition que je ne dérangerais pas les autres. Je profitais donc de ce temps pour me promener dehors et pour apprendre l'anglais. D'ailleurs nous avions toujours les mercredis et samedis pour pratiquer l'anglais. Parmi ceux qui m'aidèrent le plus dans mon anglais, je me rappelle des frères Edmond Douziech, Lionel Dumont et Laurent Alarie.

À deux heures, nous avions la récitation des Vêpres à la chapelle suivie d'une période d'études assez longue. Vers 4 heures, récitation du chapelet, visites au Saint-Sacrement, à la Sainte Vierge et à Saint-Joseph. À cette occasion nous devions chanter un cantique à tour de rôle. Puis la récréation jusqu'à la lecture spirituelle à 5 heures à la salle Saint-Eugène, oraison d'une demi-heure à la chapelle, souper à 6 heures suivi de la récréation. À 8 heures, prière du soir, étude et coucher vers 9h30-10h00. Couvre-feu.

Les mercredis et samedis après-midi, nous avions congé donc on faisait du sport ou de l'étude libre. C'était pour plusieurs l'occasion de patiner, jouer au hockey, faire du ski, de la raquette, aller à la chasse aux lièvres ou gophers ou organiser les fameux petits piques-niques de coeur. Celui qui prenait la charge de ce genre de pique-nique choisissait ceux qu'il voulait amener avec lui et se rendait à la cuisine pour demander aux religieuses du pain, du beurre, du miel, du café ou du thé et quelquefois des fruits. Il devait dire le nombre de participants. Afin d'avoir plus de nourriture, le frère organisateur grossissait le nombre. Un jour les religieuses ont fait remarquer au père supérieur qu'en comptant tous les piques-niques de coeur d'une journée, on aurait dû avoir près de cent frères alors que nous n'étions qu'une cinquantaine. En hiver comme en été, on faisait un petitfeu pour faire bouillir notre eau et faire le café ou le thé. C'est ainsi que nous

faisions de belles promenades en plein air. Quelquefois même, nous chaussions nos patins et partions sur la glace de nos lacs jusqu'à notre camp d'été «La villa Maria». Nous avions baptisé toutes les pointes, les baies, les ravins autour du scolasticat avec des noms tels que: Baie des Anglais, Pointe Pélican, Bobiche, Ravin à Paquin, etc.

Certaines après-midi de congé, nous allions visiter les Métis de la région, surtout le vieux Pierre Blondeau qu'on surnommait Saint Pierre et sa femme qu'il appelait lui-même la «Cattin». Heureux, étiez-vous s'il vous appelait son neveu! Il nous en racontait des histoires. Pour savoir s'il disait la vérité, nous n'avions qu'à regarder sa femme. Si elle branlait la tête, nous étions sûrs qu'il se payait notre tête. Je me rappelle un jour avoir amené la supérieure générale de nos religieuses les Chamoinesses. Elle voulait rencontrer et entendre parler un Métis avec son accent si typique en français. Le vieux Saint Pierre a entretenu la religieuse pour une bonne demi-heure en lui racontant ses exploits de chasse au buffalo. Le geste précédait toujours la parole ou l'action à accomplir. Ainsi il se frappait dans les mains et ensuite disait «Ça là bourré.»

Un jour, le vieux Saint Pierre se lamentait d'un violent mal de dent. Le frère Wilfrid Fortier et moi-même lui avons annoncé que nous étions des docteurs et que nous pouvions lui arranger cela. Nous voilà tous les deux dans l'infirmerie pour aller chercher de l'éther, des bandages, de la ouate, toute une trousse. Puis nous sommes allés dans notre salle de barbier pour ramasser le grand tablier que nous mettions autour du cou. Pour avoir du plaisir, nous sommes passés à la boutique et avons apporté des scies, des vilebrequins, des pinces à forge, etc. Après avoir fait bien peur à notre Métis avec tous nos outils, nous lui avons passé de l'éther sous le nez et comme sa dent branlait, nous l'avons attaché avec un fil et avons tiré dessus. Le dimanche suivant, des métis sont venus au scolasticat et ont demandé au père supérieur s'ils pouvaient voir les deux docteurs scolastiques car ils voulaient eux aussi se faire arracher des dents. Vous pouvez vous imaginer la surprise et l'étonnement du père supérieur. Il a vite trouvé de qui il s'agissait. Il nous a défendu de répéter nos exploits car cela aurait pu avoir de graves conséquences telles qu'empoisonnement, hémorragie, etc.

En parlant de Métis, quel scolastique ne se rappelle pas le vieux Welch qui venait à la grande messe le dimanche au scolasticat toujours accompagné de ses petits neveux. Il écoutait parler les scolastiques et répétait certains de nos mots de philosophie ou de théologie.

À quelques milles en effet du scolasticat situé sur le lac Katapwe, nous avions un beau camp de vacances avec une belle chapelle, des petites maisons entourées de grillage, une salle communautaire, un grand refectoire avec cuisine, une petite grotte avec une source d'eau pure. Durant l'été, c'était les frères scolastiques qui préparaient les repas. Nous avions des équipes de quatre cuisiniers dont l'un était le chef. Chaque équipe prenait charge pour une semaine. À la tête de toutes ces équipes, le père supérieur nommait le grand chef cuisinier. Ce dernier devait voir au ravitaillement de nourriture et même montrer aux autres frères à cuisiner. Voilà une autre activité qui pourrait servir à bien des oblats qui devraient se faire à manger dans leur ministère.

Par goût personnel et par un talent développé à la maison par ma mère «véritable cordon bleu», je me suis vite intéressé à ce genre de travail. J'ai débuté comme les autres comme quatrième cuisinier qui avait la tâche de nettoyer les casseroles et les chaudrons, puis je suis passé à préparer les légumes et les repas pour devenir chef cuisinier de mon équipe et plus tard, grand chef cuisinier.

Le matin, il fallait faire de la soupane «gruau, porridge». S'il y avait trop de mottons ou quelque chose n'était pas assez cuit ou trop cuit, il fallait accepter de recevoir toutes les remarques et taquineries des frères et pères scolastiques. On avait une expression quand nous manquions un plat: «Il va monter la côte.» En effet, comme nous étions situés en bas de la côte ou plutôt dans la vallée Qu'Appelle, on montait la côte pour jeter notre plat manqué aux gophers dans les prairies en haut de la côte.

Quelquefois, nous faisions des fèves au lard, cuites dehors toute la nuit. Il fallait passer la nuit blanche pour faire du feu continuellement. Nous faisions des tartes, des gâteaux, des «puddings» au pain et raisins, aux framboises, aux pommes et surtout aux «saskatoons». Moi, je me spécialisais dans les soupes, les macaronis et les spaghettis.

À l'occasion de la Fête de l'Assomption, patronne de notre camp (nous pouvions le constater par la peinture au dessus de l'autel de notre chapelle), nous recevions toutes les religieuses de Lebret: les Soeurs Grises, les Soeurs des Missions, les Soeurs Chamoinesses et quelquefois même les Soeurs Grises de l'hôpital de Régina. Il fallait donc organiser un banquet pour cette fête en plus des autres activités de la journée; surtout de l'illumination des côtes en écrivant des mots tels que «MARIE», «AVE MARIA», «Camp Villa Maria», etc. Je me rappelle d'un vendredi que le père supérieur, Philippe Scheffer, m'avait bien averti que c'était abstinence, comme la loi de l'Église le prescrivait en ce temps-là. J'avais donc dû remplacer la dinde par un spaghetti première classe. Mais avant de le servir, j'avais préparé une bonne soupe. Tout le monde m'avait félicité pour l'excellent repas mais le père supérieur était venu me demander après le repas avec quoi j'avais fait mon bouillon de soupe aux légumes. «De la viande, bien enten-du». Or la loi de l'église défendait même les bouillons de soupe à la viande.

Au début de décembre 1947, j'étais allé voir le père supérieur pour lui demander de faire la cuisine pour toute la journée du Jour de l'An afin de donner congé à nos bonnes religieuses.

«Y avez-vous bien pensé,» de me dire le père supérieur. «Il s'agit de faire à manger pour une dizaine de religieuses, une dizaine de membres du personnel, une soixantaine de scolastiques et une dizaine de frères coadjuteurs.» Je lui ai affirmé que s'il me donnait le choix d'une équipe de frères pour m'aider et me permettait de commencer à travailler dans la cuisine le soir après le départ des Soeurs, je ferais la cuisine pour toute la journée du Premier de l'An de l'année 1948.

Aussitôt les classes terminées, je rentrais dans la cuisine avec une équipe des meilleurs cuisiniers : les frères Jean Soulodre, Bertrand Mathieu, Jean-Paul Fournier et Lauriat Lord.

Nous avons préparé un festin toute la journée ce qui représentait plusieurs heures de travail durant nos vacances de Noël. Nous étions tous heureux de l'avoir fait mais pas prêts à recommencer.

J'ai déjà raconté plus tôt que j'étais venu dans l'Ouest pour remplacer Pierre Landreville, scolastique natif de Saint-Paul, Alberta, qui s'était noyé lors de la tragédie «à la Blanche», au lac McGregor, le 7 juillet 1942. Nous avons presque eu une semblable tragédie à Lebret.

C'était le rêve de tout scolastique de faire le voyage à la réserve indienne Pasqua durant le séjour d'été à la Villa Maria. Pour se faire, il fallait monter deux canots, huit par canotl Ce n'était pas facile de convaincre seize scolastiques de partir en canot pour trois jours et travailler dur sur les avirons. J'ai réussi à organiser deux canots avec quatorze scolastiques, un beau jour du mois d'août.

Le temps était superbe. Nous sommes partis de bon matin de la Villa Maria (lac Katapwe) vers le scolasticat (lac de la Mission). Nous avons passé par la petite rivière qui reliait les deux lacs et nous sommes arrivés au scolasticat pour y faire le premier campement pour déjeuner. En même temps, il y avait chaque année au mois d'août, des scolastiques qui revenaient au scolasticat pour étudier en vue d'une reprise d'examen au début de septembre ou fin août. Nous avons essayé d'en convaincre deux d'entre eux à se joindre à nous pour avoir le nombre suffisant de huit par canot. Je me rappelle que l'un des deux était le frère Nicholas Wedensky. Il était également de tradition d'avoir un aumônier afin d'avoir la célébration eucharistique à Pasqua. Le père Maurice Dugal, professeur de philosophie, a accepté d'être notre aumônier.

Nous sommes reparti vers Fort Qu'Appelle. Après un petit portage et une petite distance sur la rivière, nous sommes arrivés au Lac Écho. Nous sommes arrêtés dans la Baie à l'entrée du lac pour y prendre notre dîner. Le vent s'élevait toujours de plus en plus et les vagues faisaient des «moutons».

Pour ces canots à trois quilles, il fallait avoir un bon capitaine à l'arrière et un bon en avant pour placer la pince du canot en avant. C'était le capitaine qui donnait les ordres: «En avant, un» pour que tous avironnent trois de chaque côté et «Repos» pour que tous arrêtent excepté l'avant. Pour être bon capitaine, il fallait savoir couper la vague de biais pour se tenir près du rivage. Quand il fallait traverser un lac, par exemple du scolasticat au vil-lage, il fallait couper la vague et faire des «S». C'était plus long mais moins dangereux. De plus, il fallait prendre la vitesse proportion-née à la grande vague de fonds. Si nous allions trop vite, cette vague péné-trait dans le canot. Aussi, un bon capitaine faisait arrêter deux ou quatre avironneurs. J'avais la bonne fortune d'être dans le canot no 1 avec un excellent capitaine, le frère Henri Bujold, et un très bon avant, le frère Georges Durocher. Le deuxième canot avait le frère Nicolas Wedensky comme capitaine et le frère Maurice Beaudoin comme avant. Le père Dugal faisait partie de l'équipe du canot no 2. Notre canot longeait les rives à peu près toujours à la même distance. Le canot no 2 coupait la vague à 90° degré et filait vers le milieu du lac puis, après un tour habile, revenait vers le rivage. Comme il passait tout près de nous, j'ai lâché un cri au père Dugal pour lui demander comment ça allait. Il m'a répondu: «Très mal, il y a de l'eau dans le canot jusqu'au siège.» Au même moment, j'ai arrêté de donner mon coup d'aviron et j'ai entendu la voix forte du frère Bujold: «Toi, Mercure, avironne comme les autres et regarde en avant.» En effet, je me sentais responsable du voyage et je voyais encore le canot s'en aller au large. Soudain, nous du canot no 1 avons vu quelqu'un pris de panique se lever dans le canot no 2 et avons suivi les cris désespérés des autres alors que les huit sont tombés à l'eau. Tous sont partis à la nage excepté les frères Nicolas Wedensky, capitaine, et Joseph Alarie parce que ces derniers ne savaient pas nager. Heureusement, ils ont réussi à s'agripper au canot chaviré. Pendant ce temps-là, notre canot est parti vers le rivage. À l'ordre du Capitaine, nous avons sauté à l'eau tout près du rivage et nous nous sommes empressé à vider le canot. En effet, vous pouvez vous imaginer tout le stock que nous avions en nourriture, sacs de couchage, nécessaire pour la messe, etc. Aussitôt, le frère Bujold et Georges Durocher sont partis pour sauver les deux naufragés. Moi, je suis parti à la nage en direction du canot no 2. Je suis arrêté à une petite distance pour encourager les deux frères à tenir bon car le canot s'en venait les chercher. Hélas! la vague était trop forte et le canot trop léger. Le frère Bujold a fait volte-face et est retourné au rivage pour prendre un autre frère qui s'est accroupi au fond du canot pour faire du poids. Ils ont ainsi réussi à sauver les frères Wedensky et Alarie. Mais en l'embarquant dans le canot, le frère Alarie s'est évanoui. Au rivage, on s'est empressé à lui donner la respiration artificielle. Cela l'a ranimé. Le père Dugal nous a alors dit: «Il faut remercier la Sainte Vierge de nous avoir tous sauvé, nous allons chanter le Salve Regina.» Pendant ce temps, deux frères avaient escaladé la côte et cherchaient une maison pour téléphoner au scolasticat. Comme il n'y avait pas de réponse, ils ont téléphoné à l'école indienne de Lebret. Le père Lebleu est venu avec le camion mais il ne pouvait pas se rendre jusqu'à nous. Il est venu à pied en longeant le bord de l'eau. Durant ce temps, j'avais fait un feu et j'avais préparé du thé chaud pour tous. Quand le père Lebleu est arrivé, il a eu de la misère à convaincre assez de frères pour ramener les deux canots au chemin. Il a assumé la direction d'un des canots et le frère Bujold l'autre. Quelques frères ont marché et les autres ont embarqué dans les deux canots pour avironner.

Nous avons hissé les canots dans le camion et avons laissé le frère Alarie et le père Dugal s'asseoir en avant avec le père Lebleu; tous les autres sont montés en arrière avec les canots. Nous avons chanté tout le long du trajet. À Fort Qu'Appelle, nous avons laissé le frère Alarie à l'hôpital. En arrivant à la Villa Maria, nous avons gardé le silence pour ne pas alerter les frères restés au camp. Peine inutile! Ils avaient été prévenus qu'un des deux canots partis ce matin avait chaviré. Ils n'avaient pas eu d'autres détails. Les frères au camp étaient à la chapelle et priaient pour nous. Quand ils ont entendu le bruit du camion qui descendait sur la première vitesse, ils se sont tous assemblés au bas de la côte. Vous pouvez vous imaginer la joie de se retrouver tous ensemble et vivants. D'ailleurs c'était la première question que le père Lebleu m'avait posée quand il était arrivé sur les lieux de l'accident. «Est-ce qu'il y a des frères de noyer?» À la Villa Maria, on a ouvert la cuisine et on a préparé un bon lunch pour tous. C'est ainsi que je n'ai jamais pu me rendre à Pasqua.

Afin de nous encourager aux sports d'hiver, nous avions des équipes de hockey A et B. Nous avons décidé de fonder la ligue C avec tous ceux qui ne savait guère patiner. Comme j'avais mal au pied droit depuis plusieurs années, je n'avais guère eu de temps de patiner. Je me suis joint à cette ligue. Nous avions le privilège de jouer le dimanche après-midi. C'était le rendez-vous de tout le village de Lebret, de nos pères professeurs et de notre père supérieur, Phillippe Scheffer, qui rigolait bien devant nos prouesses. Souvent, on ne pouvait pas s'arrêter... une chance qu'il y avait une bande! Il n'était pas rare d'être témoins de collisions entre deux ou trois joueurs et la rondelle restait au beau milieu de la glace!

Et que dire de nos chasses aux lièvres «jack rabbit». Nous partions, une douzaine de frères, dans la prairie, armés d'un bâton. Il suffisait de cerner un bosquet et d'avancer droit devant nous. Les lièvres, aux bruits de nos pas, allaient de droite à gauche jusqu'à ce que nous resserrions le cercle. Il fallait être habile et frapper le lièvre quand il essayait de passer entre nos jambes ou entre deux frères. Il y en avait d'autres qui s'amusaient à chasser les rats de prairies, «gophers», et même les rats d'eau, «rats musqués», au grand désespoir des Métis qui vendaient les peaux de ces derniers. Il y avait aussi des frères qui faisaient la pêche aux filets l'hiver et la pêche à la ligne l'été. Nos lacs regorgeaient de brochets (jackfish), dorés, maraya. On manquait toujours les plus gros!

Il y avait aussi au scolasticat certains départements qui formaient de véritables petits clans où les responsables avaient certains privilèges. Comme les lingers, le chef des travaux manuels, les préposés à distiller le vin de messe qui nous fournissaient de la «piquette» pour nos pique-nique de coeur, les responsables des canots, des chaloupes à rames et du gros bâteau à moteur, le conducteur du camion qui nous rapportait les nouvelles de Lebret et de Fort Qu'Appelle, les bibliothécaires.

Les frères coadjuteurs formaient une communauté complètement séparées et les relations étaient strictement réservées à l'essentiel avec permission des autorités. C'est eux qui avaient la charge de la boulangerie, de la reliure, du poulailler, de la boutique, de la ferme et

du tailleur. Quand ils avaient besoin d'aide, ils obtenaient la permission du supérieur pour demander des scolastiques. C'était un privilège d'aller travailler avec eux. J'ai eu cette chance bien des fois et je me suis enrichi de ces bons frères si dévoués, si sympa-thiques et si reli-gieux.

Journée patriotique à Lebret

À la suite de plusieurs discus-sions avec d'autres

scolastiques sur la question du fran-çais, j'ai écrit à Mgr Maurice Baudoux, curé de Prud'homme qui était reconnu comme un défenseur de la langue française dans l'Ouest. Je lui ai demandé si un prêtre pouvait et s'il devait même s'occuper des problèmes de la minorité française de l'Ouest. Si le patriotisme était une vertu, comment se faisait-il que certains scolastiques m'affirmaient: «Un prêtre doit s'occuper seulement des âmes et non de patriotisme?» Est-ce que l'Église n'avait pas toujours respecté ces différences linguistiques? J'ai entretenu une correspondance avec le curé de Prud'homme pendant plusieurs mois. Puis il m'est venu à l'idée d'organiser une journée d'étude sur cette question avec comme personne ressource, Mgr Maurice Baudoux. J'ai été voir le père supérieur pour lui exposer mon projet. «Serait-il possible d'avoir congé toute la journée du 11 décembre pour célébrer le statut de notre indépendance comme pays: Statut de Westminster, le 11 décembre 1933? Nous aurions des sessions plénières et des ateliers de travail et de discussions.» Le tout a été accepté et a remporté un grand succès. C'est pour cette occasion que j'ai composé la petite pièce, «Les Miettes», un drame social entre deux générations: les pionniers représentés par un curé fondateur et le temps des organisations paroissiales représenté par le vicaire.

Vie éternelle

Toutes ces activités aidaient à briser cette monotonie, cette solitude d'un scolasticat isolé sur le bord d'un lac dans les prairies de la Saskatchewan, surtout pour un gars comme moi, né dans la grande ville tapageuse de Montréal.

C'est donc dire que la vie intellectuelle n'était pas aussi intense que pour ceux qui ont eu le privilège d'aller faire leurs études à Ottawa ou à Rome. Malgré un milieu moins intellectuel qu'Ottawa et Rome, nous consacrions tout de même plusieurs heures à l'étude.

Quand je suis arrivé au scolasticat, cela faisait seulement une couple d'années que nos cours de philosophie étaient affiliés avec l'Université d'Ottawa en vue d'obtenir le Baccalauréat en lettres «B.A.»

Avec la philosophie, nous avions également à suivre des cours de trigonométrie et de physiologie. Les scolastiques se souviendront de mes efforts pour passer ce fameux examen de physiologie! La première année, je n'ai pas obtenu la note pour passer. À la reprise, l'année suivante, un faux rapport à l'Université pour dire que nous ne consacrions pas assez de temps à l'étude a eu de tristes conséquences.

Tous les scolastiques, excepté un ou deux ont échoué l'examen. Comme j'étais le doyen, j'ai écrit une lettre au fameux père Marcotte pour demander des explications et pour l'assurer que nous prenions cet examen très au sérieux. Il nous a écrit pour nous accuser et il employait plusieurs fortes expressions, comme «véritable salmigondi».

J'ai eu le malheur de signer cette lettre de mon nom. À la reprise à l'automne, j'ai coulé mon examen pour la troisième fois. Encouragé par notre supérieur, le père Philippe Scheffer, j'ai repris cet examen une quatrième fois. On avait même dressé une liste de priants à la chapelle pour le succès de l'examen du frère Mercure! Quand j'ai reçu mon B.A., réussissant enfin cet examen de physiologie, les scolastiques se sont amusés à m'offrir, au cours d'une soirée récréative, un parchemin spécial avec le titre de Docteur en Physiologie!

Le père supérieur m'a permis d'être ordonné sous-diacre le 24 octobre au scolasticat. J'allais, avec le père Hilaire Gagné, recevoir le diaconat dans la chapelle privée de l'évêque de Régina, Mgr O'Neil, le 21 novembre. Enfin, on m'a donné le choix pour l'ordination à la prêtrise. J'ai demandé à mon ancien directeur de la congrégation de la Sainte-Vierge au collège Sainte-Thérèse, Mgr Percival Caza, évêque de Valleyfield, de m'ordonner prêtre dans la chapelle du Juniorat de Chambly-Bassin où j'avais terminé mes études. J'étais son premier prêtre. J'ai demandé au père Victor Lelièvre, o.m.i., le grand apôtre du Sacré-Coeur, d'être le prédicateur.

Le père André Mercure est mort le 29 avril 1986 avant d'avoir terminé ses mémoires. Les quelques lignes qu'il nous a laissées révèlent toutefois un homme qui n'avait pas peur de foncer pour obtenir ce qu'il voulait

un gardien du Souvenir»

film T.V. Marciano

| Maison Placide des Oblats, Edmonton, Alberta Le 16 octobre 1985 «Que faire en un gîte à moins que l'on ne songe!» En effet, après soixante-dix huit jours d'hospitalisation en Saskatchewan, je prenais l'avion à Saskatoon pour venir continuer mes soins médicaux dans cette maison oblate, attendant la fermeture d'une fistule pour commencer les traitements de radiothérapie à l'Institut du cancer. «Ce sera probablement long, il faudra être patient et attendre,» de me dire le docteur Michel Bélanger. C'est ainsi qu'en visitant un bon ami, le père Jean Fortier, o.m.i., la conversation était tombé sur les nombreuses péripéties de ma vie. «Pourquoi ne pas profiter de ce temps d'arrêt pour écrire quelques évènements de ta vie?» me suggérait-il. J'ai trouvé l'idée merveilleuse et j'ai décidé de commencer avec mon arrivée dans l'Ouest canadien le 20 septembre 1942. Un mot tout d'abord pour raconter comment j'en suis venu à m'installer dans l'Ouest canadien. |

|

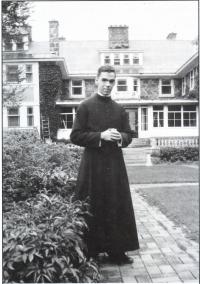

| Photo: Collection de la famille Mercure André Mercure à Sainte-Agathe à la veille de son départ pour l'Ouest canadien en 1942. |

Vers l'Ouest canadien

Environ un mois avant mes premiers voeux, soit le 7 juillet 1942, un tragique évènement se produisait au camp de vacances des scolastiques oblats «La Blanche», au lac MacGregor, alors que six oblats se noyaient. Parmi eux, se trouvait un jeune scolastique, Pierre Landre-ville de St-Paul (Alberta), appartenant à la province oblate Alberta-Saskatche-wan. Vu l'abondance des vocations dans l'Est du Canada, le supérieur du scolasticat d'Ottawa, le révérend père Léo Deschatelets, songeait à envoyer un remplaçant dans l'Ouest canadien vu la pénurie de vocations. La Divine Providence avait certainement ses vues sur moi puisque de tous ceux qui ont été appelés au bureau du supérieur, j'ai été le seul à qui le père Deschatelets dit juste avant l'oraison du soir. «Allez à la chapelle, mon frère, et demandez-vous si le Christ a hésité à s'offrir sur la croix?»

Après l'oraison, je m'offrais pour aller dans l'Ouest. «N'en dites aucun mot à personne mais commencez à préparer vos valises. Je vais envoyer un télégramme au père Henri Routhier, o.m.i., provincial de la province oblate Alberta-Saskatchewan.» Comme nous logions quatre par chambre à ce moment-là,

|

| Photo: Collection de la famille Mercure André Mercure à Sainte-Agathe avec son père (centre), sa belle maman (droite) et ses soeurs Claire et Lise avant son départ pour l'Ouest canadien en 1942. |

j'ai dû subir plusieurs questions de mes confrères de chambre. Tous étaient certains que j'étais découragé et que je voulais tout quitter.

Le lendemain, j'ai passé l'avant-midi à aller visiter mon cousin, le

père Arthur Caron, de l'Université d'Ottawa pour lui apprendre la nouvelle. De retour au scolasticat pour le dîner, le père supérieur annonçait au début du repas que le frère André Mercure appartenait désormais à la province oblate Alberta-Saskatchewan et qu'il irait faire ses études philosophiques et théologiques au scolasticat du Sacré-Coeur de Lebret, Saskat-chewan. On m'accordait seulement trois jours dans ma famille vu que les classes étaient déjà commencées.

Alors que je jouissais de ces trois jours dans ma famille, un appel téléphonique venant du supérieur du scolasticat d'Ottawa m'invitait à écourter mon séjour d'une journée pour avoir la «chance» de voyager avec un père de l'Ouest, Jean Lessard, qui s'en retournait dans sa mission à Cochrane en Alberta. Après avoir visité ma mère qui faisait une fausse couche à l'hôpital et sur l'avis de mon père, qu'un désir d'un supérieur devait être considéré comme un ordre, j'ai décidé de partir immédiatement.

Toute la famille, y compris des oncles et des tantes, s'était rendue à la gare Windsor du Canadien Pacifique pour mon départ. Je me rappelle mon oncle et parrain, le curé Roméo Mercure, qui me disait avec beaucoup d'émotion en me serrant la main: «J'avais demandé au bon Dieu de faire de toi un prêtre; il me comble en m'envoyant un missionnaire.» Ce mot «missionnaire», je le vivais dans tout son vrai sens car je ne savais pas dans combien d'années je reviendrais. On m'aurait envoyé au Japon, en Chine ou en Afrique, il n'y aurait pas eu de différence pour moi; mon sacrifice était complet.

Le trajet entre le scolasticat et Ottawa a été sans incident. Arrivé à Ottawa, j'ai rencontré le père Jean Lessard, mon

|

| Photo: Collection de la famille Mercure André avec son père, Adrien Mercure, à la gare Windsor de Montréal à l'occasion de son départ pour l'Ouest en 1942. |

|

| Photo: Collection de la famille Mercure La famille Mercure au complet en 1956. Debout: Yvan. Assise (de g. à d.) Renée, Lise, Gisèle, Marcelle (belle maman) Adrien Mercure (père), Ginette, André et Claire. |

supposé compagnon de voyage. Il m'a annoncé que nous ne voyagerions pas sur le même train car on avait séparé les voitures en sections touriste et première classe. J'avais la bonne fortune d'être dans la classe touriste alors que lui voyageait en première classe. Cependant, il m'a conduit à ma place. Tout était prêt pour la nuit: les grandes toiles brunes ne laissaient visible que le passage. «Tiens, me dit-il, tu couches là-haut. Je vais dire un mot au «porter-nègre» pour lui dire que tu ne parles pas l'anglais. Il s'occupera de toi. Bonsoir. Bon Voyage.»

Ici, il faut vous avouer que je n'avais jamais voyagé dans un train avec dortoir et salle à dîner et que ma connaissance de l'anglais était à peu près nulle. Aussi, après le départ du père Jean Lessard, mon premier problème était comment monter là-haut. Ne sachant pas comment demander l'escabeau en anglais, j'ai décidé de me débrouiller et j'ai fait un saut en m'aidant du lit d'en bas où hélas! était couchée une infirmière dont je ferais la connaissance le lendemain. Une fois rendu au deuxième, j'ai fermé les toiles et j'ai commencé à ranger mon chapeau, ma douillette, mon parapluie, mes boîtes de chocolat reçues à mon départ. Ne voulant pas déranger trop, j'ai décidé de me coucher tout habillé. Avant de partir, le père Lessard m'avait remis un dépliant au sujet du trajet en train de l'Est à l'Ouest. Je l'ai ouvert et pour la première fois, j'ai fait face à une cruelle réalité. Que vais-je faire durant ce long trajet de deux jours et de deux nuits? À ce moment, j'ai revu tous ceux et celles que j'avais laissés derrière moi surtout le groupe qui s'était rendu à la gare Windsor. Tous ceux et celles que j'avais embrassés ou à qui j'avais serré la main, qui avaient pleuré ou qui avaient la larme à l'oeil. Moi j'avais été ferme jusque-là. L'émotion me gagnait de plus en plus, et j'ai éclaté en sanglots. J'ai pris mon chapelet pour prier. C'est en égrenant quelques avés que je me suis endormis tout habillé.

Soudain, tout près de moi, une voix s'est faite entendre. «Good morning, vous lever, laver, déjeuner.» C'était le «porter-nègre» qui prenait soin de moi! Pas chanceux, voilà un nègre qui ne parle pas français! Je crois bien que ce sont les seuls mots qu'il connaissait. Lever, ça va bien. J'ai jeté un coup d'oeil dans l'allée et comme je n'ai vu personne, j'ai sauté en bas. Laver, quant à cette activité, je n'avais aucune idée où je pouvais me laver et je ne savais pas comment le demander en anglais. J'ai donc décidé d'attendre dans un siège vacant sur l'autre côté, face à mon lit, puisque je ne savais pas non plus où je pouvais manger. Les boîtes de chocolat reçues au départ ont apaisé mon appétit pour le déjeuner et le dîner.

Durant l'avant-midi, j'ai rencontré l'infirmière qui logeait au premier étage pour la nuit et sur la même banquette durant le jour. À force de signes et à l'aide de cartes géographiques, j'ai réussi à savoir qu'elle était infirmière, qu'elle avait accompagné un malade à Ottawa et

|

| Photo: Archives de la Saskatchewan Le scolasticat du Sacré-Coeur de Lebret. C'est vers cette institution, sur les bords du lac de la Mission, que s'est dirigé André Mercure à l'été de 1942. |

qu'elle s'en retournait à Calgary. Elle travaillait toute la journée à tricoter des mitaines pour les soldats. Chaque fois que la balle de laine tombait et roulait par terre, je me faisais galant et m'empressais de la ramasser.

L'après-midi, j'ai eu la grande surprise de voir le père Jean Lessard en face de moi. Je me demandais s'il tombait du ciel! Mais non, imaginez-vous que quelque part en Ontario, on avait regroupé les voitures de la section touriste et celles de la première classe. J'en avais des questions et des renseignements à lui demander. Il m'a amené à la voiture de la salle à manger, ce qu'il fit pour tous les repas d'ailleurs. Le restant de la journée, mon supposé compagnon de voyage occupait son siège en première classe et jouait au bridge.

À Winnipeg, on a annoncé en anglais qu'on séparait de nouveau les voitures de la section première classe et celles des touristes. Ainsi, mon train devait rester en gare seulement une demi-heure au lieu d'une heure tel que prévu. Le père Jean Lessard est venu à ma banquette pour m'inviter à le suivre. «J'ai le temps de te montrer un peu la grande ville de Winnipeg puisque la gare est en plein centre-ville. Quel a été mon étonnement de voir des gros édifices, presque des gratte-ciel de Montréal. Tout ce que je connaissais de l'Ouest, c'était à travers l'histoire de Louis Riel ou les récits et films des missionnaires oblats des réserves indiennes et esquimaudes. Après une petite promenade sur la rue Portage, nous revenions à la gare et nous nous dirigions vers notre train. Tout près de l'escalier qui conduisait sur le quai de la gare se tenait l'agent préposé au billet. Le père Lessard est passé et quand est arrivé mon tour, l'agent m'a enlevé mon billet pour le regarder de plus près puis m'a annoncé en anglais que mon train était parti depuis une demi-heure. Je me suis senti tout à fait désemparé et je ne cessais de répéter: «Good ticket ... Good ticket. Speak french ... Speak french.» On m'a rangé de côté pour laisser passer les autres personnes.

Une chance que le père Jean Lessard est revenu sur ses pas pour voir ce qui m'était arrivé. L'agent lui a expliqué que mon train était parti il y avait une demi-heure. Le père Lessard a demandé à l'agent s'il pouvait m'amener avec lui sur sa banquette puisque je ne me rendais qu'à Indian Head. Il lui a répondu affirmativement à condition que je paye la différence entre mon billet de touriste et celui de première classe. Il fallait faire ce transfert au guichet des billets. Comme le temps passait, nous avons traversé la gare en courant à l'aller et au retour pour me procurer un laissez-passer de première classe. On a eu la bonté d'attendre quelques minutes pour notre retour.

Aussitôt installé en première classe, le père Lessard m'a présenté ses compagnons de bridge et il a pris quelques minutes pour envoyer un télégramme sur l'autre train pour demander à l'infirmière de ramasser les objets qui m'appartenaient et de les descendre à Indian Head.

Un télégramme avait été envoyé d'Ottawa à Lebret pour annoncer la date et l'heure de mon arrivée. Le père économe, accompagné de quelques jeunes pères, s'était rendu me rencontrer en automobile. À l'arrivée du train, ils n'ont reçu que le chapeau, la douillette, le parapluie, les boîtes de chocolats, etc. mais pas de frère Mercure! «Il a manqué son train à Winnipeg» d'expliquer l'agent de la gare d'Indian Head. «Peut-être

|

| Photo: Archives de la Saskatchewan Le scolasticat du Sacré-Coeur à droite, le village de Lebret à gauche, et le lac de la Mission. |

|

| Photo: Archives provinciales de l'Alberta, OB2901 Le frère Edmond Douziech, o.m.i., un cowboy de l?Ouest, est un des premiers à accueillir André Mercure dans l'Ouest. |

réussira-t-il à prendre un autre train dans une heure ou deux!» Les pères ont décidé de se rendre au centre-ville pour souper dans un restaurant et revenir dans une heure.

Pendant ce temps, le train de première classe filait à toute allure et n'arrêtait pas aux petites gares. Le trajet entre Winnipeg et Indian Head s'est donc fait rapidement. On est venu me prévenir d'être prêt et de me tenir à la portière car le train ne ferait que ralentir pour me laisser une chance de débarquer à Indian Head.

À Indian Head, il n'y avait personne pour me rencontrer. Quand je me suis retrouvé seul encore une fois, je me suis mis à arpenter le quai de la gare en jonglant à ce que j'allais devenir dans cette immensité inconnue. Puis je me suis efforcé à demander à l'agent de la gare de téléphoner au scolasticat pour qu'on revienne me chercher puisque j'avais manqué le rendez-vous. Comme j'allais entrer dans la gare, j'ai aperçu une automobile stationnée à droite de la gare et j'ai vu quelques collets romains. «Ça y est! Me voilà sauvé.» Les pères se sont empressés à me serrer la main et à me souhaiter la bienvenue.

Au scolasticat, j'ai rencontré le père Philippe Scheffer, supérieur et quelques autres pères. Puis c'était la rencontre des anciens du Juniorat de Chambly, les pères Frappier, Gélinas, ainsi que mon confrère de noviciat, le père Henri-Paul Lyonnais. Ils m'ont accompagné au réfectoire pour mon souper que les bonnes religieuses, les Chamoinesses des Saintes-Plaies, m'avaient préparé. Après une bonne conversation, on m'a indiqué ma chambre car je n'avais guère dormi les deux dernières nuits. Hélas! je n'avais aucune valise. Elles étaient égarées quelque part dans l'Ouest. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elles sont arrivées de Régina. Ce qui faisait dire aux scolastiques: «Le frère Mercure est arrivé au scolasticat morceau par morceau!»

Le lendemain de mon arrivée, au déjeuner, le père supérieur m'a souhaité la bienvenue et m'a donné «Deo Graties», c'est-à-dire en terme clérical que tous pouvaient converser car les repas se prenaient en silence avec lecture. Je me suis aperçu que tout autour de moi on parlait en anglais. J'étais exempt des classes pour la première journée afin de récupérer un peu des fatigues du voyage. Les lectures et les prières aux repas du midi et du soir ont été en anglais. On m'avait assuré à Ottawa que c'était un scolasticat de langue française. Quelle déception!

Heureusement, après le souper, un grand frère de plus de six pieds est venu vers moi et m'a invité à aller prendre une promenade avec lui sur les terrains autour du scolasticat. Il m'a félicité d'abord d'avoir eu la générosité de venir dans l'Ouest et m'a remercié de ce sacrifice que j'avais dû faire de laisser ma famille et ma province pour venir travailler dans l'Ouest. Lui, il était un cowboy de l'Ouest, né à Morinville, Alberta. Il avait fait ses études au Juniorat Saint-Jean à Edmonton. Le frère Edmond Douziech était donc ce soir-là celui qui m'a réconforté et m'a appris que le mercredi et le samedi, le règlement du scolasticat invitait tous les frères et pères à se parler en anglais pour aider particulièrement ceux qui venaient du Québec ou des centres français de l'Ouest.

Les premiers jours et mois ont été assez difficiles. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le supérieur d'Ottawa, le père Deschatelets avait voulu m'envoyer tout de suite dans l'Ouest. «C'est plus facile de s'adapter quand on est jeune et surtout en faisant tes études philosophiques et théologiques là-bas.»

Il m'a fallu m'adapter au climat. Un climat très sec avec des vents fréquents.

Un calme et une tranquilité surprenante pour un gars de ville! Ce qui faisait dire à notre superieur: «Lebret ... c'est nous autres.» Mais je manquais l'activité des grandes villes. Imaginez un scolasticat sur le bord d'un lac autour de quelques petites habitations métis. Il me fallait aussi m'adapter au groupe de l'Ouest presque tous descendants de fermiers. J'ai donc dû aller travailler avec les autres au jardinage, à la ferme. C'est ainsi que j'ai appris à mettre en quintaux (stocker), ramasser les patates, etc... La mentalité de l'Ouest étant si différente de celle de l'Est, je ne pouvais pas éviter certains conflits surtout avec mon tempérament!

Un premier retour dans l'Est

Un mal de pied que j'avais contracté durant ma première année de Juniorat m'a obligé à faire plusieurs séjours à l'hôpital des Soeurs Grises de Régina. Durant le court séjour passé au scolasticat d'Ottawa, j'avais suivi des traitements pour mon pied d'un docteur italien. À l'été 1943, le père supérieur a décidé de m'envoyer à Ottawa pour prendre des traitements de ce docteur. Hélas! arrivé à Ottawa, j'ai appris que le docteur italien s'était fait incarcéré comme espion. On m'a recommandé un docteur spécialiste des pieds à Montréal. Cela faisait bien

|

mon affaire car j'aurais la chance de rester dans ma famille. Mais il y avait à la maison provinciale à Saint-Pierre de Montréal, le vicaire-général de la congrégation des Oblats, le très révérend père Anthème Desnoyers.

Dès mon arrivée à la maison provinciale, il m'a questionné et a appris pourquoi j'étais à Montréal. «Comme jeune scolastique, me dit-il, vous resterez ici. Vous servirez ma messe tous les matins à 6h30 et de temps en temps, je vous permettrai d'aller prendre le dîner dans votre famille mais pas le souper!» À la paroisse Saint-Pierre, il y avait la récitation du chapelet et la prière du soir. Cela rendait bien service aux vicaires de se faire remplacer par le frère Mercure.

Les traitements ont été efficaces car je suis revenu à Lebret guéri pour commencer les classes en septembre.

Au cours de ces mois d'automne 1943, j'ai eu de violents et fréquents maux de tête qui m'ont empêché d'étudier. On m'a classé dans ce qu'on appelait au scolasticat, «Les brûlés». Ces «brûlés» devaient travailler avec les frères coadjuteurs à la ferme et à l'étable. J'ai dû tout apprendre: atteler tout seul les chevaux, «Major et Nelly», traire les vaches, nettoyer l'étable, nourrir les animaux, aller chercher le courrier au village de Lebret avec la «cabousse» en traversant sur le lac gelé, charroyer de grosses charges de foin de la ferme Péalopra au scolasticat, une distance d'une douzaine de milles.

Il y avait dans la province oblate du Manitoba, le père Louis Péalopra. Il avait quatre frères et une soeur célibataires. Ils avaient une belle grande ferme qu'ils avaient donné aux Oblats à la condition qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur mort. J'ai eu le privilège de coucher et de loger plusieurs fois dans leur maison: un vrai monastère avec comme prieur le plus vieux de la famille, Henri.

Durant ce temps de maladie, j'ai changé de directeur spirituel. J'ai laissé le père Blanchette pour prendre le père Tourigny qui était infirmier et s'occupait beaucoup de moi. Cette vie toute nouvelle pour moi me plaisait. Je passais mes journées entières avec les frères coadjuteurs. Aussi, j'ai écrit au père Henri Routhier, mon provincial, pour lui demander la permission de joindre les frères coadjuteurs pour le 19 mars, fête de saint Joseph. Comme réponse, j'ai reçu l'invitation de me rendre tout de suite à Edmonton.

Le Juniorat Saint-Jean

Le père Jean Patoine, supérieur du Juniorat Saint-Jean, est venu me chercher à la gare d'Edmonton et m'a amené à la maison provinciale. Le père Routhier m'a donné un grand crucifix d'un père oblat décédé et m'a dit: «Le collège des Jésuites vient de fermer ses portes et plusieurs élèves se sont dirigés vers le Juniorat Saint-Jean. Le personnel du Juniorat a besoin d'aide. Vous allez essayer d'enseigner le français et le

|

| Photo: Archives de la Saskatchewan Le père Irénée Tourigny, o.m.i. devient le directeur spirituel du frère André Mercure en 1943. |

catéchisme aux grades 7 et 8 et vous ferez de la surveillance au dortoir et en récréation. Je vous donne ce crucifix pour vous distinguer des quatre frères scolastiques (Fortier, Canuel, Commandeur, Van Hecke) qui, pour éviter la conscription, ont déjà fait leur noviciat mais n'ont pas terminé leurs études secondaires.» C'est ainsi que me voilà, jeune scolastique, faisant partie du personnel enseignant jusqu'en juillet 1944. En effet, en raison des récoltes tardives de l'automne 1943, le système scolaire avait retardé la rentrée des classes. Nous avons donc dû terminer les classes la deuxième semaine de juillet.

Me voilà donc professeur et surveillant de récréation et de dortoir. Un professeur m'avait mis en garde en me donnant des conseils. «Établis ton autorité dès le début. Les élèves vont t'essayer et tu peux vite perdre le contrôle. Il ne faut pas te faire passer pour un bon diable au début. Sois sévère et strict. Ne leur laisse pas un pouce car ils vont prendre un pied, une verge!»

Fort de ces conseils, j'ai été présenté par le père Patoine aux élèves des grades 7 et 8. Ce dernier leur a dit que je faisais partie du personnel, qu'on devait m'appeler frère Mercure et qu'on devait me respecter. Je me rappelle encore la première classe. Pour avoir l'air plus sévère, j'avais négligé de me raser et j'avais pris un air bien sérieux. Voulant faire une liste des élèves et connaître leur place en classe, j'ai commencé à leur demander leur nom. Soudain un jeune s'est nommé «Lyle Courtepatte».

|

| Photo: Archives provinciales de l'Alberta, OB6454 L'édifice central du Juniorat Saint-Jean à Edmonton vers 1943. Aujourd'hui, cet édifice sert de résidence aux les étudiants de la Faculté Saint-Jean. |

|

| Photo: Archives provinciales de l'Alberta, OB3433 Le père Jean Patoine, o.m.i. était le recteur du Juniorat Saint-Jean en 1943. Plus tard, il sera le directeur général de l'A.C.F.A. Selon certains, c'est le père Jean Patoine qui nous aurait légué le nom Fransaskois au début des années 1970. |

Je suis resté un peu surpris et croyant n'avoir pas bien entendu, je l'ai fait répéter. Mais un beau fin de la classe s'est empressé de crier: «Short leg», suivi d'un éclat de rire général. Je suis resté sérieux et fermement j'ai ajouté: «Ici en classe, c'est moi qui fais les farces!» Mon autorité était établie.

Je n'ai pas tardé à aimer mes jeunes et à aimer mon travail. Ce contact avec les jeunes, je l'avais rêvé en aspirant même devenir un fils de Don Bosco, l'apôtre des jeunes dans la communauté de religieux qu'il avait fondée, les Salésiens. Je m'attachais à mes élèves et je commençais même à faire de la direction spirituelle. Je ressentais davantage la nécessité d'être prêtre pour leur donner la miséricorde de Dieu par le sacrement de pénitence. De plus, j'aimais me mêler avec les quatre jeunes scolastiques qui sont devenus pour moi de bons amis. J'ai eu le bonheur de passer la journée de Pâques dans la famille du frère Arthur Van Hecke à Villeneuve, une famille de Belges.

Du scolasticat, je recevais assez régulièrement de gentilles lettres d'un frère ami, Fernand Champagne, un autre frère natif de l'Ouest, plus précisément de Morinville. Je me rappelle encore combien une lettre remplie de nouvelles, d'humour, d'encouragement m'a fait du bien durant ces mois. Véritable régence d'un scolastique jésuite! Dommage que je n'ai pas gardé ces petits chef d'oeuvre épistolaires! Par ailleurs, je répondais à Fernand et lui racontais toutes mes expériences.

Les classes terminées, Le père provincial m'envoyait comme surveillant-animateur des camps de jeunes de la ville d'Edmonton au lac Sainte-Anne. Ces camps étaient organisés par les Chevaliers de Colomb de la ville d'Edmonton avec l'aide des paroisses. Un autre «brulé», le frère Edmond Douziech, qui était en repos à l'école indienne Blue Quills de Saint-Paul, a été invité également par le père Provincial à ces camps de jeunes. J'étais bien heureux de retrouver ce bon frère qui m'avait si bien acceuilli lors de mon arrivée dans l'Ouest. Nous sommes vite devenus de bons amis et nous nous appellions «Vieille Branche» ou «les deux Branches».

Retour aux études à Lebret

Sur l'invitation du provincial, j'ai décidé d'essayer de nouveau à poursuivre mes études à Lebret en reprenant ma deuxième année de philosophie. J'avais beaucoup de difficulté avec les classes de philosophie en latin du père Albert Blanchette. Pour me distraire un peu de cette pression, j'ai commencé à composer des petites pièces en français pour présenter au scolasticat. Pour ces soirées, nous invitions les religieuses du village de Lebret (les Soeurs Grises et les Soeurs de la Mission), les soeurs du scolasticat, les Chamoinesses des Saintes-Plaies, ainsi que les pères et les frères de l'école indienne et de la paroisse.

Ma première pièce s'intitulait les «Miettes». Je présentais le conflit entre un vicaire et son curé au sujet des nouvelles organisations, les coopéra-tives et le cercle local de l'A.C.F.C.

Le curé avait bien du mérite d'avoir été un pionnier dans la parois-se en bâtis-sant l'église, le couvent des Soeurs, l'école et la salle pa-roissiale mais il ne croyait pas à toutes les réunions auxquelles le vicaire participait. Je me rappelle toujours d'un curé bien typique à l'église paroissiale de Lebret. Je m'en étais servi comme modèle et j'avais même emprunté de ses expressions. Au milieu de la pièce, il s'est reconnu dans le personnage et s'est écrié: «Mon mardi Mercure!»

Puis il y a eu une comédie, «Le Vilain Mirell», une pièce bâtie sur un conte du Moyen-Âge.

Ensuite, je me suis attaqué à l'histoire de l'arrivée des Oblats dans l'Ouest canadien pour fêter le centenaire de leur arrivée à Saint-Boniface. Ce fut un travail de plusieurs jours de lecture, de documentation et de rédaction. J'avais la chance d'être encouragé par le père Irénée Tourigny, professeur de théologie; il corrigeait même mes textes. Cette pièce a été présentée pour la première fois le 17 février 1945. Le père supérieur m'a invité à la raccourcir et à la présenter de nouveau le 24 mai, fête du centenaire de l'arrivée des Oblats en Saskatchewan. Pour cette occasion, nous avions réunis les deux fanfares, celle de l'école indienne et celle du scolasticat dirigées respectivement par les pères Paul Piché et Irénée Tourigny. Je me rappelle, je jouais de l'alto.

Cette fois, en assistant aux fêtes, le père Majorique Lavigne, provincial du Manitoba, m'a fait venir à sa chambre et m'a invité à retravailler ma pièce pour la réduire à une heure et demie et de la présenter à la clôture des fêtes du centenaire à Saint-Boniface le 1er juillet, devant le cardinal Villeneuve et une vingtaine d'évêques venant de toutes les provinces canadiennes. Il m'a même

|

| Photo: Western Canada Pictorial Index La fanfare du scolasticat de Lebret en 1943-1944. On peut reconnaître André Mercure dans cette photo - troisième rangée deuxième personne à droite. (Collection des Oblats) |

|