Des gens

R.P. Hugonard, o.m.i. (2)

Dévoué missionnaire: Le R.P. Hugonard, o.m.i., principal de l'école résidentielle de Qu'Appelle, se rétablit lentement d'une longue et sérieuse maladie et n'est pas encore tout à fait hors de danger. Le dévoué missionnaire, dont la vie a été dépensée sans compter à l'évangélisation et à l'éducation des sauvages a eu la consolation de recevoir la visite de Mgr Langevin et de Mgr Mathieu.

Le Patriote de l'Ouest

le 29 mai 1913

Le Patriote de l'Ouest

le 29 mai 1913

Établi à la mission de Qu'Appelle, le père Joseph Hugonard, o.m.i., comme son prédécesseur, le père Lestanc, ne passe pas beaucoup de temps à Lebret; il préfère être dans la prairie, dans les réserves indiennes. S'il n'est pas le premier missionnaire à la Montagne de Bois, il a la distinction d'avoir chanté la première messe dans la nouvelle capitale des Territoires du Nord-Ouest, Regina. «À part ces soucis d'ordre matériel, il fallait bien prendre soin aussi des besoins spirituels de ces nombreux Métis et blancs de langue française qui travaillaient à l'édification de la cité. Pascal Bonneau s'en occupa, et c'est ainsi qu'il demanda au père Joseph Hugonard, o.m.i., de Qu'Appelle, en 1882, de venir célébrer la messe à Regina: et elle fut dite dans une tente.»(1)

Il est même possible que le père Hugonard ait dit la messe sur le site de la future capitale avant 1882. «Il est toutefois à peu près certain que d'autres messes avaient été dites auparavant en ces lieux; la plaquette intitulée 'Outline History of the Archdiocese of Regina' publié en 1961 à l'occasion du jubilé d'or de l'archidiocèse indique, page 110, que le même père Hugonard avait célébré la messe 'on a little field altar of a prairie democrat' en avril 1880.»(2)

C'est toutefois dans la vallée Qu'Appelle que le père Hugonard accomplit le mieux son rôle de missionnaire et d'éducateur. Les missionnaires oblats, en plus d'inculquer chez les sauvages la parole de Dieu, avaient comme mission de les éduquer. En 1883, Mgr Taché de Saint-Boniface, se rend dans l'Est et réussit à décrocher du gouvernement fédéral des fonds pour l'établissement de trois écoles industrielles ou résidentielles pour les Indiens. Ces écoles seraient établies à Calgary, Battleford et Qu'Appelle. L'évêque choisit la vallée de la rivière Qu'Appelle comme site de la première école.

Mais les politiciens s'en mêlent. «Mais les passions électorales interviennent et soulèvent des difficultés inattendues. Le Lieutenant-Gouverneur des Territoires, Edgar Dewdney, recommande chaudement un candidat de son choix aux Pères de Qu'Appelle; ceux-ci, se refermant dans la prudente réserve qui est tradition chez les missionnaires catholiques, refusent de se mêler d'élections.»(3)

Dewdney menace alors d'établir l'école indienne à Regina ou à Indian Head, et même s'il ne réussit pas à enlever à Qu'Appelle son école, il retarde son établissement.

Enfin, la construction commence en juin 1884. Déjà, Mgr Taché a nommé le père Hugonard comme principal de l'école. «Lors de l'établissement de l'école indienne de Lebret en 1884, il en devient premier principal, charge qu'il conserva jusqu'à sa mort (1884-1917), cumulant aussi celle de supérieur de la mission (1908-1911). Son école fut considérée comme la meilleure au pays.»(4)

John Hawkes, ancien bibliothécaire à l'Assemblée législative de la Saskatchewan, vient appuyer cette évaluation de l'école de Lebret. «Le service du père Hugonard aux Indiens est au dessus de toute louange. L'école industrielle de Lebret, dont il était principal, fut connue à travers l'Ouest et de tous les enseignants qui se sont dévoués à l'éducation des jeunes Indiens, nul ne fut aussi dévoué, ni plus couronné de succès que le Révérend Père.»(5) Hawkes ajoute que les poches des pantalons du père Hugonard étaient déchirées tellement il avait puisé dedans pour des fonds pour acheter du tabac pour les vieux Indiens ou des bonbons pour les jeunes.

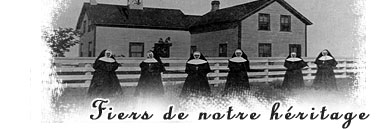

Pour lui venir en aide à l'école industrielle de Qu'Appelle, le père Hugonard demande aux Soeurs Grises de Montréal de s'occuper de l'enseignement. Elles arrivent à l'automne de 1884. Lorsque l'école ouvre ses portes, il n'y a que quinze élèves, mais le nombre atteindra 229 élèves en 1899.

Le père Hugonard s'assure que les programmes d'enseignement à l'école de Lebret répondront vraiment aux besoins des jeunes Indiens. «Orienté vers le christianisme avec l'intention de préparer les enfants pour leur avenir, le programme d'étude comprenait les arts, le chant, la musique, l'anglais et des travaux manuels. Pour les filles, les travaux manuels comprenaient les services domestiques; pour les garçons, c'étaient les vaches, la ferme, le jardin, les poules, la charpenterie, la fabrication des chaussures, la ferblanterie et même la cuisine.»(6)

Le 4 janvier 1904, alors que le père Hugonard est absent, l'école est détruite par le feu. Le missionnaire réussit à convaincre Ottawa de la nécessité de rebâtir et en 1905 on commence les travaux sur un nouveau bâtiment.

Si le père Joseph Hugonard, o.m.i., est très malade en 1913, il se remet de cette maladie et reprend son travail d'évangélisation et d'éducation des jeunes Indiens de la région de Qu'Appelle. Il meurt à Lebret le 11 février 1917. Il est enterré dans le cimetière de Lebret.

(1) Rottiers, René, «Histoire abrégée de la fransaskoisie», publié dans l'Eau Vive le 22 septembre 1982, p. 8.

(2) Ibid., p. 8.

(3) Ibid., le 30 mai 1984, p. 5.

(4) Carrière, Gaston, Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculée au Canada, Tome 1, Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976, p. 162.

(5) Hawkes, John, The Story of Saskatchewan and its People, Volume 1, Chicago: The S.J. Clarke Publishing Company, 1924, p. 364. (Traduction)

(6) Archdiocese of Regina: A History, Regina: Diocese of Regina, 1988, p. 563. (Traduction)

Sources

Archdiocese of Regina: A History, Regina: Diocese of Regina, 1988.

Carrière, Gaston, Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculée au Canada, Tome 1, Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976.

Hawkes, John, The Story of Saskatchewan and its People, Volume 1, Chicago: The S.J. Clarke Publishing Company, 1924.

Rottiers, René, «Histoire abrégée de la fransaskoisie», publié dans l'Eau Vive le 22 septembre 1982.

Il est même possible que le père Hugonard ait dit la messe sur le site de la future capitale avant 1882. «Il est toutefois à peu près certain que d'autres messes avaient été dites auparavant en ces lieux; la plaquette intitulée 'Outline History of the Archdiocese of Regina' publié en 1961 à l'occasion du jubilé d'or de l'archidiocèse indique, page 110, que le même père Hugonard avait célébré la messe 'on a little field altar of a prairie democrat' en avril 1880.»(2)

C'est toutefois dans la vallée Qu'Appelle que le père Hugonard accomplit le mieux son rôle de missionnaire et d'éducateur. Les missionnaires oblats, en plus d'inculquer chez les sauvages la parole de Dieu, avaient comme mission de les éduquer. En 1883, Mgr Taché de Saint-Boniface, se rend dans l'Est et réussit à décrocher du gouvernement fédéral des fonds pour l'établissement de trois écoles industrielles ou résidentielles pour les Indiens. Ces écoles seraient établies à Calgary, Battleford et Qu'Appelle. L'évêque choisit la vallée de la rivière Qu'Appelle comme site de la première école.

Mais les politiciens s'en mêlent. «Mais les passions électorales interviennent et soulèvent des difficultés inattendues. Le Lieutenant-Gouverneur des Territoires, Edgar Dewdney, recommande chaudement un candidat de son choix aux Pères de Qu'Appelle; ceux-ci, se refermant dans la prudente réserve qui est tradition chez les missionnaires catholiques, refusent de se mêler d'élections.»(3)

Dewdney menace alors d'établir l'école indienne à Regina ou à Indian Head, et même s'il ne réussit pas à enlever à Qu'Appelle son école, il retarde son établissement.

Enfin, la construction commence en juin 1884. Déjà, Mgr Taché a nommé le père Hugonard comme principal de l'école. «Lors de l'établissement de l'école indienne de Lebret en 1884, il en devient premier principal, charge qu'il conserva jusqu'à sa mort (1884-1917), cumulant aussi celle de supérieur de la mission (1908-1911). Son école fut considérée comme la meilleure au pays.»(4)

John Hawkes, ancien bibliothécaire à l'Assemblée législative de la Saskatchewan, vient appuyer cette évaluation de l'école de Lebret. «Le service du père Hugonard aux Indiens est au dessus de toute louange. L'école industrielle de Lebret, dont il était principal, fut connue à travers l'Ouest et de tous les enseignants qui se sont dévoués à l'éducation des jeunes Indiens, nul ne fut aussi dévoué, ni plus couronné de succès que le Révérend Père.»(5) Hawkes ajoute que les poches des pantalons du père Hugonard étaient déchirées tellement il avait puisé dedans pour des fonds pour acheter du tabac pour les vieux Indiens ou des bonbons pour les jeunes.

Pour lui venir en aide à l'école industrielle de Qu'Appelle, le père Hugonard demande aux Soeurs Grises de Montréal de s'occuper de l'enseignement. Elles arrivent à l'automne de 1884. Lorsque l'école ouvre ses portes, il n'y a que quinze élèves, mais le nombre atteindra 229 élèves en 1899.

Le père Hugonard s'assure que les programmes d'enseignement à l'école de Lebret répondront vraiment aux besoins des jeunes Indiens. «Orienté vers le christianisme avec l'intention de préparer les enfants pour leur avenir, le programme d'étude comprenait les arts, le chant, la musique, l'anglais et des travaux manuels. Pour les filles, les travaux manuels comprenaient les services domestiques; pour les garçons, c'étaient les vaches, la ferme, le jardin, les poules, la charpenterie, la fabrication des chaussures, la ferblanterie et même la cuisine.»(6)

Le 4 janvier 1904, alors que le père Hugonard est absent, l'école est détruite par le feu. Le missionnaire réussit à convaincre Ottawa de la nécessité de rebâtir et en 1905 on commence les travaux sur un nouveau bâtiment.

Si le père Joseph Hugonard, o.m.i., est très malade en 1913, il se remet de cette maladie et reprend son travail d'évangélisation et d'éducation des jeunes Indiens de la région de Qu'Appelle. Il meurt à Lebret le 11 février 1917. Il est enterré dans le cimetière de Lebret.

(1) Rottiers, René, «Histoire abrégée de la fransaskoisie», publié dans l'Eau Vive le 22 septembre 1982, p. 8.

(2) Ibid., p. 8.

(3) Ibid., le 30 mai 1984, p. 5.

(4) Carrière, Gaston, Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculée au Canada, Tome 1, Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976, p. 162.

(5) Hawkes, John, The Story of Saskatchewan and its People, Volume 1, Chicago: The S.J. Clarke Publishing Company, 1924, p. 364. (Traduction)

(6) Archdiocese of Regina: A History, Regina: Diocese of Regina, 1988, p. 563. (Traduction)

Sources

Archdiocese of Regina: A History, Regina: Diocese of Regina, 1988.

Carrière, Gaston, Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculée au Canada, Tome 1, Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976.

Hawkes, John, The Story of Saskatchewan and its People, Volume 1, Chicago: The S.J. Clarke Publishing Company, 1924.

Rottiers, René, «Histoire abrégée de la fransaskoisie», publié dans l'Eau Vive le 22 septembre 1982.